車いすの移動機能と駆動範囲

車いすのタイプが住宅のプランや改修に影響

車いすの移動機能と備品車いす

車いすの駆動方法や、介助者の介助方法など、本人生活方法に合わせる必要があります。

車いすの駆動し易さは、駆動方法や駆動姿勢、そしてハンドリム形状や位置、車軸の位置、タイヤ径、ホイールアライメント、空気圧、キャスター径と角度などに影響されるため、車いす各部と身体寸法や身体機能との調整・適合が重要です。

自分で身体を全く動かせない重度の障害があっても、意識や意志がしっかりしており、残存能力に適したスイッチやコントローラー等による入力方法であれば、電動車いすで自立移動が可能となります。

介助による移動だけが選択肢ではないと認識することが大切です。

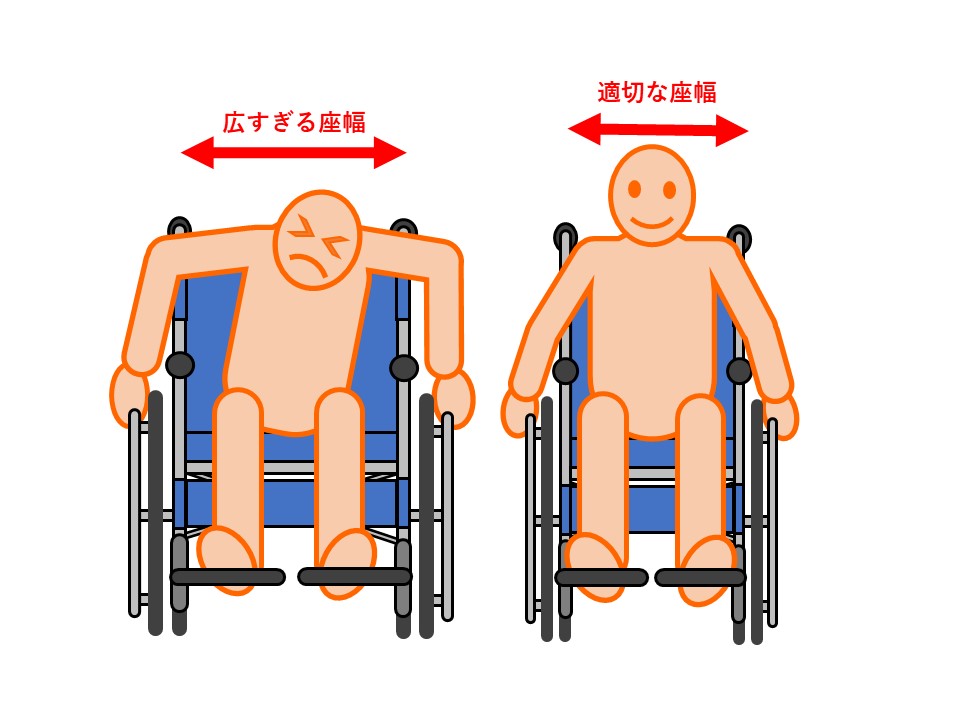

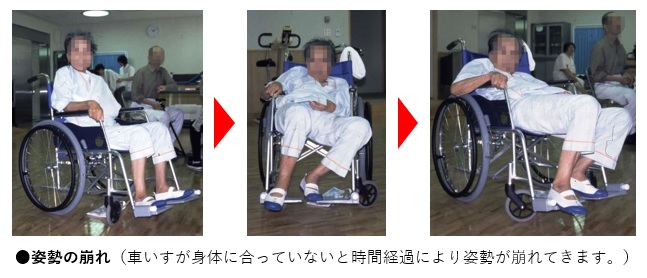

介護保険で多く使われている備品用車いすは各部が固定されており、使用者に合わせた調整ができません。

車いすの座幅は、本人の腰幅+2cm程度が目安ですが、実際に座って駆動してみて、本人の意見を聞きながら調整することが望まれます。

車軸位置と旋回範囲の関係

●駆動輪の車軸の水平位置が前方になるほど、ハンドリムの駆動範囲が長くなります。

青の位置の駆動範囲は、タイヤ外周の半分近くまで駆動できますが、後方へ転倒しやすくなるので、転倒防止のため6輪車にすることで安全が図れます。

赤の車軸の位置は、リクライニング車いすなどで採用される位置で、リクライニング時の後方への転倒を避けるためです。

※ハンドリムの種類や車軸位置は乗り比べてみて、本人が決めることが大切です。

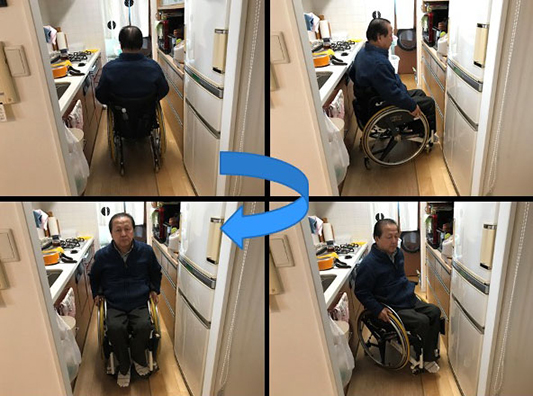

6輪車いすと備品用車いすの旋回半径比較

駆動輪の車軸の水平方向位置がおヘソの下付近にある6輪車いすでは、左右のハンドリムを同時に逆方向に回すことで、おヘソ中心の旋回(下左図)が可能です。一方、車軸位置がバックサポートフレームの下(上図の黒の位置)と下右図の回転軌跡となり、旋回半径に大きな差があることがわかります。

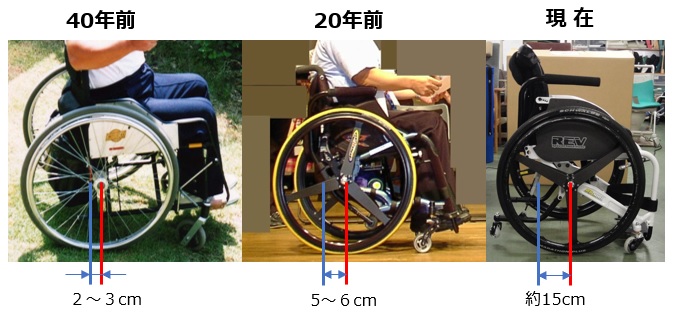

47年間の車軸の位置の変化

筆者は、車いすを使いはじめて47年になります。47年前は前ページで記述した備品用車いすで、車軸位置はバックサポートフレームに設置されていました。40年前には下記に示すようにバックサポートフレームより2〜3cm前方になり、20年前には5〜6cm前方になりました。

現在の外用車いすの前出し距離は20年目と同じですが、さらに旋回半径を小さくし住宅内で旋回しやすくするために、車軸を15cm程度前に出して、転倒防止を装着した6輪車いすを使用しています(下右図)。

幅85cmのトイレで便器へ移乗し、用便後、車いすに戻ってその場で旋回して前向きでトイレを出ることができます。

6輪車いすのトイレでの使用事例

駆動輪の車軸の水平方向位置がおへその下付近にある6輪車いすでは、ハンドリムの左右を同時に逆に回すことで、おヘソを中心とした旋回となります。

6輪車いすは、これまでの車椅子では旋回が難しかった幅90㎝程度の狭い空間でも旋回できるようになりました。室内での移動や生活のし易さが向上し、ストレスが軽減されます。