浴室での入浴の基本

シャワー浴と浴槽の出入り

・浴室の場合、「浴室に入ってから洗体までの動作(シャワー浴)」と「浴槽の出入り」の2段階に分けて考えます。

・浴室までの移動、衣服の着脱、ドアの開閉、洗い場への移動(入浴いすや入浴台への移乗)、浴槽への出入り方法等の一連の動作を行う場所や方法等を確認していくことが重要です。

・転倒リスクを避けるため、衣服の着脱や洗体動作は立位よりも座位姿勢で行うことが望まれます。

・洗体時の座位姿勢には、足を床に下ろした「端座位(たんざい)」と足を前方に伸ばした「長座位(ちょうざい)」があります。姿勢や動作に合ったいすや入浴台等を準備しましょう。既製品で対応できない場合は、個人に合わせて製作します。

・浴槽の出入りには2通りの方法があり、立って行う「立ちまたぎ」が一般的ですが、高齢者等は転倒リスクを軽減するために「座位またぎ」がお奨めです。また、ひとりで出入りが難しい場合は、浴槽内昇降機や浴室用リフトの導入も検討しましょう。

・以前の浴槽は、洗い場の床から浴槽の縁までの高さが60~65cmと高めの設計でしたが、浴槽の高さを低くすることでまたぎやすくし、事故のリスクを下げるため、現在主流になっている浴槽は40〜45cmと随分低くなりました。

■浴室のバリアフリーの注意点と福祉用具等の配置例(あくまで一例です)

.JPG)

浴槽への出入り

①立ちまたぎ(立位またぎ)

●浴室は床が濡れていることも多く、足が滑りやすいので、立ちまたぎで浴槽の出入りを行う場合には注意が必要です。

・立位で浴槽に入る場合は手すりに掴まり身体を安定させながらまたぎます。壁に設置する手すりの他に浴槽のふちに取り付けられるグリップ式の手すりも適しています。

・片麻痺の方が立位で浴槽へ入る際は、お湯の温度が確かめられることや、浴槽内で足の踏ん張りが効くことから、麻痺のない方の足から入るのが原則です(浴槽から出る場合も同様に、なるべく麻痺のない方の足から出ます)。

※図の寸法はあくまで目安です。手すりにもさまざまな寸法のものがあります。

●浴槽から出る動作

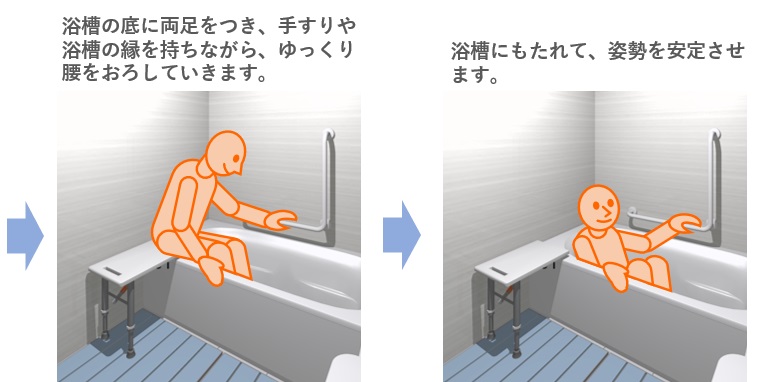

②座りまたぎ(座位またぎ)

高齢者はできるだけ転倒のリスクを避けるためにも、安全に長く自宅で入浴するために、座位またぎがお奨めです。

.gif)

.gif)

.gif)

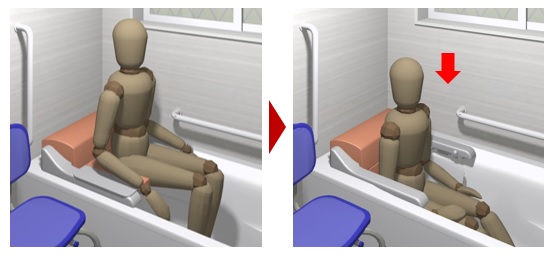

③浴槽内昇降機(バスリフト)

高齢となったり、身体に障害が出てくると、浴槽へ入ることはできても出ることができなくなることがあります。大変危険な状況に陥りますので、浴槽への安全な入浴動作を検討することが大切です。ここでは、バスリフトでの入浴方法を記述します。

|

・便器と平行あるいは直角に近づく(少し斜めに近づく方が隙間が小さい) ・手すりや便座に手をついて、臀部をずらして臀部を移動させる

→車いすの取り回しスペースを確認する(便器側方は広く必要) |

浴槽内昇降機(バスリフト)の座面に座ってから足を浴槽に入れます。

⇒入浴用福祉用具