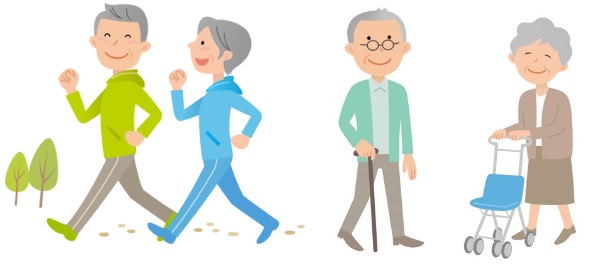

自立歩行と杖

歩行・移動だけでなく生活全体を支援する視点が必要

立って歩くことが移動の基本

人間は小さい時から動いて、見て、触れて、聞いて、様々な情報を入手し、経験し、学び、記憶して発達・成長します。動くことの重要性は誰もが分かっていることであり、移動の基本は立って歩くことです。ですから、人が歩けるのは当たり前だと思いがちです。しかし、人の骨格構造をリンク機構として捉え、物理的にその安定性を考えると、実は立ったまま安定することはかなり困難であることがわかります。ましてや歩行は動的に不安定になりますから、実は極めて難しい動作と言えるのです。

人間は多くの筋肉を緻密な神経系で巧みにコントロールして歩行しています。しかし、高齢となり身体機能が衰えたり、事故や疾患により筋や神経系に障害が生じると、立つことが不安定になったり、歩行が危険になったりします。それでも人は立ち上がり、歩くことに執着します。なぜなら、生まれてからずっと続けてきた移動動作、すなわち「立ち上がって、歩く」ことが最も簡便で早い動作だからです。

住環境や生活そのものも、ほぼ立って歩くことを前提としているのでなおさらです。したがって、立って歩けないことにより生活を見失ってしまうかもしれず、だから人は立つことや歩行することに執着し、こだわります。

このようなことから、移動動作を支援するには、ただ単に、立位や歩行あるいは移動を支援するだけではなく、生活全体を再構築するという視点で支援する必要があります。移動先で何をするのか、本来したいことは何か、そのための移動動作やどのように生活を再構築するかを一緒に考える支援が求められます。

移動用具としては、杖、歩行器、歩行車、車いすなどがあり、移動行為をより安全に行うために導入されます。また、それらは安定して生活を継続するための補助器具でもあります。

杖の種類と役割

杖にはC字型、T字型、L字型などの種類があります。C字型の杖は体重をかけると杖がたわんでしまうことがあるため、一般的にはT字型を使用します。握るときに人指し指と中指の間に杖のフレームを挟んでグリップに体重をかけるようにしますが、よりグリップに体重をかけた方が安定して歩ける人に対しては、L字型の方がフレームを挟まないでグリップを握ることができます。他に、ロフストランド杖、松葉杖、多脚杖などがあります。

●杖の使用目的

1.体重の免荷:疼痛、捻挫、骨折など足の患部(患側)にかかる体重を少なくするために用います。

2.バランスの補助:杖をつくと両足と杖をついた分だけ体重を支える面積が広がりバランスが安定します。

3.歩行リズム:人は二拍子で歩いていますが、杖をつく場合には杖・患側(障害のある側)・健側(障害のない側)の順番で歩く3点動作歩行で歩きます。歩行バランスが良い方は、杖を使っても杖と患側を同時に出して2点動作歩行が可能です。

杖の長さの決め方と階段昇降

杖の長さの合わせ方は、

1)腕を垂直に下した時の手首の高さにグリップが来る長さ。

2)腕を垂直に下して立位を取っているときの大転子までの長さ。

3)足の小指外側15cmの位置についた時、肘関節が約30度屈曲位になる長さ、などです。

段をのぼるときは杖・健側(障害のない側)・患側(障害のある側)の順、降りるときは杖・患側・健側の順で行います。

⇒歩行補助具①(杖)