寝室のバリアフリーポイント

寝室も事故の多発地帯

寝室はゆっくり休むための部屋であり、心身ともに無防備になりやすいせいか、家庭内ではリビングに次いで転倒などの事故が多い場所です。寝室での事故が原因で寝たきりになるなんてシャレにもなりません。バリアフリーの基本である段差の解消、手すりの設置、滑りにくい床材の使用等はもちろん、とくにシニアの場合は夜間のトイレに移動中の事故、ベッドから立ち座り時の転倒や転落、ヒートショック予防などにも十分配慮する必要があります。安全性と快適性を重視し、安心して休息できる静かでリラックスできる環境を整えましょう。

寝室はゆっくり休むための部屋であり、心身ともに無防備になりやすいせいか、家庭内ではリビングに次いで転倒などの事故が多い場所です。寝室での事故が原因で寝たきりになるなんてシャレにもなりません。バリアフリーの基本である段差の解消、手すりの設置、滑りにくい床材の使用等はもちろん、とくにシニアの場合は夜間のトイレに移動中の事故、ベッドから立ち座り時の転倒や転落、ヒートショック予防などにも十分配慮する必要があります。安全性と快適性を重視し、安心して休息できる静かでリラックスできる環境を整えましょう。

.jpg)

寝室のバリアフリーのポイント

1.まず段差の解消

段差の解消はバリアフリーの基本中の基本です。寝室の床や廊下との段差を無くし、つまずきや転倒のリスクを最小限にしましょう。方法としては、小型スロープ(すり付け板)の設置、敷居の撤去、床のかさ上げなどがあります。

また、移動する際に家具にぶつかったりコード類に足を引っ掛けたりしないよう、動線上の床にはできるだけ何も置かないようにし、配線や家具の配置などにも配慮しましょう。

2.寝室の手すり

手すりは、寝室のベッドでの立ち座りや移動を補助するため、動作を確かめて適切な位置に設置します。とくに出入り口からベッドまでのルートに設置すれば、夜間でも移動のガイドとなり安心です。取付高さは一般的には床から75cm~85cmですが、あくまで目安なので必ず利用者に合わせて調整しましょう。壁に設置するタイプの他に置き型の手すりも様々な種類があります。

3.滑りにくい床材

滑りにくく、転倒しても衝撃を吸収する柔らかい床材を選択しましょう。コルク、クッションフロア、SFフロア(衝撃吸収性と耐動荷重性に優れた発泡ビニル床シート)などがあります。車いすの利用を想定すると、タイヤが沈み込まない床材を選び、耐久性や掃除のしやすさ(部分取り換え可能なタイルカーペットも有効)も考慮しましょう。

リフォームの場合は既存の床の上に重ね張りする方法と、張り替える方法とがあり、重ね張りの方が工期も短く安価ですが、床の高さが上がるため、建具の開閉や床暖房の効果などに影響を与える場合があるため注意が必要です。

4.開閉しやすい建具

寝室に限らず、出入口はドア自体が障害物になる開き戸よりも引き戸がお勧めです。風などで急に戸が閉まる危険も無く、車いす利用時の場合でも開閉が容易です。車いすの幅を確認した上で、できるだけ幅広(80cm以上推奨)の引戸にしましょう。引戸には、段差のできないVレールや、若干断熱性は落ちますがレールの無い上吊り引戸も有効です。ドアノブも開き戸はレバー式が、引き戸では棒状のドアハンドル(握りバー)の方が使い勝手がよいでしょう。

また、窓も開き戸よりも開閉しやすい引き違い窓や、手の届きにくい場所は電動式のものが便利です。断熱性能アップのためには二重サッシも有効ですし、遮音や防犯性能の高いものもあるので検討しましょう。

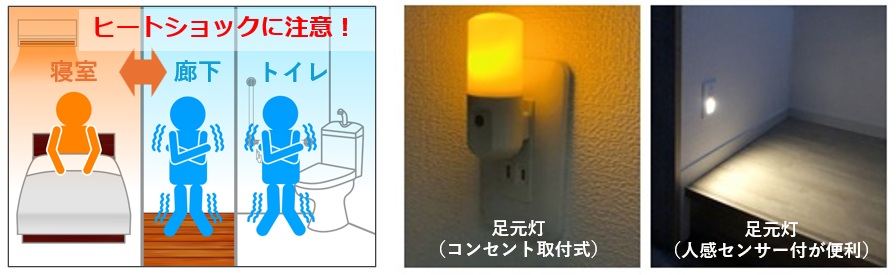

5.寝室でのヒートショックも要注意

ヒートショックと言えば、まず思い浮かぶのは冬場の浴室・脱衣所・トイレですが、実は寝室も要注意です。寒い寝室の場合、布団の中と外の温度差が大きいとヒートショックの危険性が高まるわけです。一般的に冬の室内の適正温度は18℃前後、シニアの場合は20℃前後と言われており、寝室はこれに近い温度を夜中でもキープできるのが理想です。

夜間も暖房をすることで、トイレの回数が減った、風邪をひかなくなったとの声もよく聞きます。しかし、寝室は暖かくても、夜間の廊下やトイレとの温度差が大きいとやはり問題です。日本の家は古くから夏を基準に考える傾向があるため、断熱性能が低く冬場は寒い家が多いのが現状です。とくにシニア世帯は家全体の断熱性能の向上(床・壁・天井の断熱材の充填、二重サッシ窓に、他)を検討しましょう

6.照明・採光計画

足元を照らすフットライトを設置し、夜間の移動(寝室内だけでなくトイレまでのルート)の安全を図りましょう。人感センサー付きライトにすれば、暗闇でスイッチを探すこともなく、節電にもなります。さらに、遮光、断熱、遮音効果のあるカーテンを使用すれば、快適性と省エネ効果を両立できます。また、ベッドに寝たとき眩しくないよう光源が直接見えないよう配慮し、リラックスできる空間を演出しましょう。

7.ベッドと収納の高さ

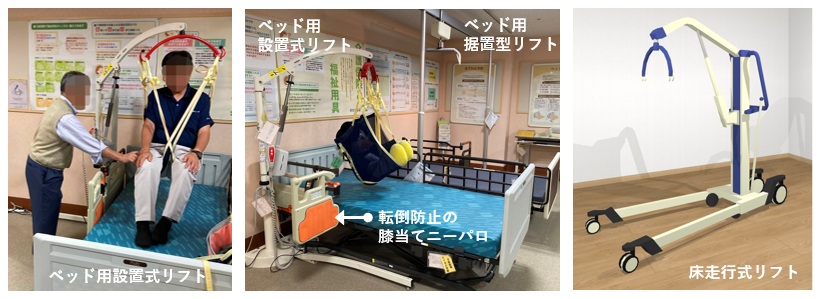

ベッドは利用者の立ち座りや、車いすでの移乗がしやすい高さ(一般的には50cm前後)を確認しましょう。高さ調整やリクライニングが可能なベッドや介護ベッドを導入するのも有効です。転落防止のためサイドレールや膝当てニーパロを設置すれば安心です。

収納は押し入れよりもクローゼットにし、物を出し入れする際に腰をかがめたり背伸びしなくてよい棚の高さになるよう配慮しましょう。椅子やベッドの上に立つのも事故の元です。奥まで手の届く引き出し式の収納やスライド式棚等も活用しましょう。

また、車いすからベッドへの移乗には、トランスファーボードやスライディングシートなどの移乗補助器具を活用し、介助が必要ならリフトの設置も検討しましょう。その場合、ベッド周りにはリフトの設置や介助のためのスペースが必要となります。(⇒リフトによる移乗)

8.トイレは寝室の近くに

夜間の移動を考慮し、寝室の近くにトイレがあるのが理想です。夜間に何度も階段を上り下りする危険を考えると、寝室とトイレは同じ階にあるのが望ましく、場合によっては寝室の部屋換えや、寝室の収納をトイレに改修することなども考えましょう。また、つまずいたりしないよう、動線上の床にはできるだけ何も置かないようにしましょう。

夜間の排泄にともなう転倒を防ぐため、手っ取り早く寝室にポータブルトイレを置く方法もありますが、衛生管理や臭いの問題等もあり、使用に抵抗を感じる人も少なくありません。また、使用者の身体能力などを配慮せず安易にベッドの脇に置いてしまうと、日中もトイレまで移動しなくなり、運動不足や筋力の低下を招き、かえって寝たきり促進になる可能性もあるため、使用には十分な検討が必要です。

9.緊急時の対応と外部へのアクセス

万が一の緊急時の搬送を想定し、寝室の出入口は広め(車いすの場合は有効開口幅80cm以上)に設計しておきましょう。とくにシニアは緊急時にサポートセンターや家族を呼べる緊急通報装置等をベッドサイドに配置するなど、いざという時に迅速に対応できる環境を整備しましょう。

1階に寝室を配置する場合は、寝室から直接外に出られる出入口やテラスを設け、庭や玄関など外部へのアクセスをスムーズにする工夫も必要です。災害時の避難ルートにもなるため、段差のないテラスやスロープや手すりを設置し、無理なく安全に移動できるようサポートしましょう。

寝室のバリアフリー設計では、「安全性」「快適性」「トイレへの動線の確保」が重要です。段差解消、手すり設置、滑りにくい床材、適切な照明、ヒートショック予防などを工夫し、安心して休息できる静かでリラックスできる安全な環境を整えましょう。これらの工夫はシニアや障がい者だけでなく、誰もが安心して暮らせる住まいの共通要素です。