シニア世帯の住宅改修のタイミング

住宅改修や建替えのきっかけは? いつ頃がいいのか?

シニア世帯の住宅リフォームのきっかけや建替えのタイミングというと、これまでは家や設備の老朽化、子どもの独立、定年退職などが一般的でした。

しかし、超高齢化が進み平均寿命も伸び「人生100年時代」といわれる現在、増え続けるシニア層が末永く自立(律)した生活を送るために必要なのは、要介護にならないための早めの介護予防です。

高齢になると一般的に身体機能が低下していきます。それまでは比較的元気であっても、転倒などによる突然の骨折やヒートショックが原因の脳血管疾患や心疾患などで入院し、退院しても後遺症が残り要介護となってしまうケースも少なくありません。

古い住宅の多くは耐震性能や断熱性能も低く、バリアフリーも不十分、子育て期に建てた家は夫婦や単身の高齢者にとっては広すぎてムダな維持管理費もかかります。

また、子の世代が歳をとった親のために家をバリアフリー化することは、親がいつまでも元気に暮らせるだけでなく、子世代が親世代の介護を負担するリスクも減らせます。

高齢になっても誰もが自立(律)した生活を送りたいと思うのが常ですし、自ら好んで介護したりされたい人はほぼいません。そうなってからでは遅いため、なにより住宅内の安全対策を徹底し介護予防することが重要です。“老後の楽しみ”を“老後の苦しみ”にしないためにも気力や経済力が衰える前の早めの住宅改修が必要だと言えます。

■ 国土交通省の住まいの改修ガイドライン

国土交通省は高齢期を健康で快適に過ごすために、早めに住まいを改修することのメリットや改修の際に配慮すべきポイントを取りまとめたガイドラインを公表しています(ページ下の関連データ参照)。

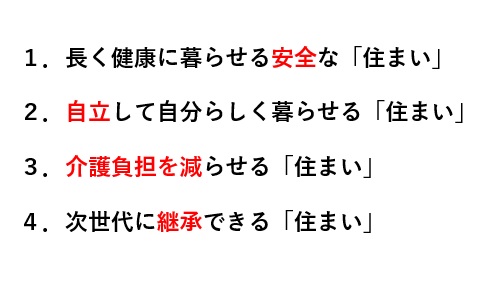

● ガイドラインが目指す住まいのイメージ。

● ガイドラインによる住宅改修時の8つの配慮事項 (※はとくに重要)

① 温熱環境 ※・・・住宅の断熱性を高め、部屋毎の温度差をなくしヒートショックや熱中症を予防。

(内窓の設置、外壁・屋根・天井・床の断熱化、トイレ・浴室・洗面脱衣所に暖房設置 他)

② 外出のしやすさ※ ・・・玄関や勝手口から道路まで安全に移動できるように。

(アプローチ・上り框の段差解消、スロープ設置、手すり・ベンチ設置、足元灯の設置 他)

③ トイレ・浴室の利用しやすさ※ ・・・寝室との位置関係やバリアフリー環境の整備。

(建具を引戸に、内開きを外開きに、手すり設置、介助スペース確保、暖房設置 他)

④ 日常生活空間の合理化※ ・・・よく利用する生活空間を一体化し同じ階にまとめる。

(寝室~トイレの動線を短く、寝室を1階に、2階建ての平屋化、開き戸から引戸へ 他)

⑤ 主要動線上のバリアフリー・・・各部屋間を安全に移動できるように配慮。

(手すり設置、滑りにくい床材に、各部屋間の段差解消、足元灯の設置、コンセント位置 他)

⑥ 設備の導入・更新・・・加齢化にともないメンテナンスが容易で安全性の高い設備を導入。

(防犯カメラ・人感センサー設置、着座可能なキッチンや洗面台、緊急通報システム 他)

⑦ 光・音・匂い・湿度など・・・加齢による視力や聴力・嗅覚の低下に配慮(ペット臭 他)。

(採光・通風の確保、照明器具で明るさ確保、防湿・遮音・防臭効果のある壁紙等 他)

⑧ 余剰空間の活用・・・不要となった子供部屋やムダなスペースの有効利用。

(災害時の収納分散化、緊急避難ルート確保、趣味・交流の場に、駐車・賃貸スペース化 他)

■身体の不自由な高齢者の大まかな区分

・自立高齢者(身体に不自由なところのないアクティブ・シニア)

・歩行困難高齢者(杖などの歩行補助器具が必要、自立は可能)

・要介護高齢者(なんらかの介助・介護が必要、自立は部分的)

・常時介護高齢者(自立生活は不可で常に介護者が必要)

・認知症(近年の要介護要因のトップ)

※若年認知症は40代から発症するケースもあり、周りに認知症だと気づいて

もらえないことにより仕事や人間関係での支障が拡大することもあります。

■高齢者に多い脳血管障害の後遺症等による障害

・屋外歩行レベル(屋外・屋内共に歩行可能)

・屋内歩行レベル(室内は歩行可能だが屋外は危険)

・車いす移動レベル(歩行は困難なため車いすを利用)

・寝たきりレベル(車いすによる移動も困難)

※移動方法の変化が住宅改修や建替えのきっかけとなります。

※後遺症に多い麻痺の傾向〔・運動機能障害(左麻痺に多い)・言語障害(右麻痺に多い)〕

※障がいの種類や病名・傾向を知っているだけでもお客様からの信頼度が増し、受ける印象が違います。