シニアと地震防災対策①

災害対策の「自助」「共助」「公助」と工務店にできること

30年前に初めて近代都市を直撃した阪神淡路大震災(1995)から、東日本大震災(2011)、熊本大地震(2016)、能登半島地震(2024)と、今もなお大地震の度に多くの被害が出ています。地震の予知は現在の技術をもってしても難しいため、地震や災害はいつ起こるかわからないという前提で防災対策に取り組む必要があります。

また、シニア世帯は持ち家比率が高く、相対的に家が古く耐震化率が低い傾向にあります。多くの震災による死者の約4割~8割が家屋の倒壊や家具の下敷きによる圧迫死であり、とくに避難行動が遅れがちなシニアにとっては、住宅の耐震化はもちろん、家具の固定や屋内外の安全な避難経路の確保などが非常に重要です。

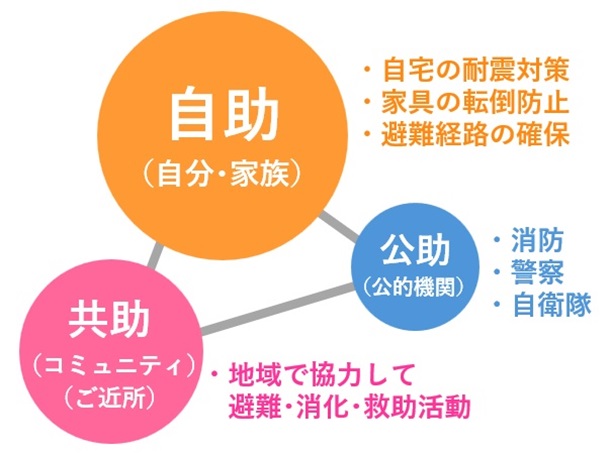

災害対策には以下の「自助」「共助」「公助」の3つがあると言われます。

1.「自助」自分や家族の身の安全を守ること

(自宅の耐震化・家具の転倒防止・水や食料の備蓄・避難経路の確保と確認など)

2.「共助」ご近所など地域やコミュニティで協力して助け合うこと

(地域の人たちと連携して行う避難の誘導や援助・救助・消化活動など)

3.「公助」県や市町村、消防、警察、自衛隊など公的機関による支援のこと

(行政による避難所や避難路の整備・消化活動・救助活動・物資の搬送など)

私たちにまずできることは「自助」にあたる自宅の防災対策(耐震化・家具の固定)と安全な避難の準備です。そして次に近隣との助け合いの「共助」です。大きな災害となると残念ながら「公助」による警察官や自衛隊による救助は人手不足で十分な救助や支援活動が期待できないことも多く、できる限り「自助」により自分自身や家族の安全を守る必要があり、そのための備えが重要です。

住宅の耐震化の重要性

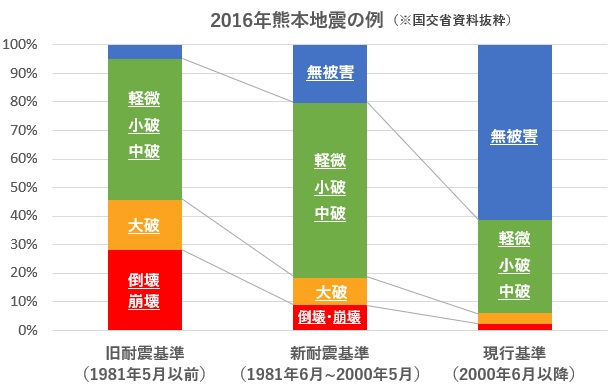

日本では過去に大規模な地震の度に耐震基準が見直され、1981年を境に大きく「旧耐震」(1981年5月以前)と「新耐震」(1981年6月~2000年5月)に分けられ、2000年6月にさらに改正されたのが現行の耐震基準です。旧耐震と新耐震では大きく性能が異なるため当然ながら1981年以前に旧耐震基準で建てられた住宅は要注意です。では新耐震基準で建てられた住宅なら大丈夫かと言うと、新耐震になってすぐに建てられた住宅も既に40年以上が経過しており、その分経年劣化していると考えられます。同じ新耐震でも差があることということを考慮の上、しっかりしたメンテナンスが必要です。

国土交通省技術政策総合研究所(国総研)と国立研究開発法人研究所(建研)より2024年11月に中間発表のあった令和6年 能登半島地震の木造住宅の倒壊・崩壊の被害割合も上記熊本地震の調査結果とほぼ同様の傾向を示しています。

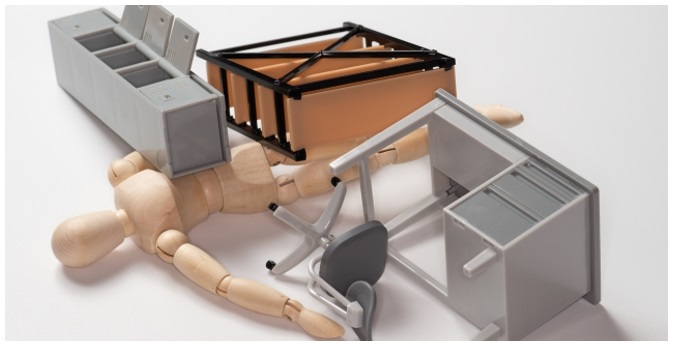

家具の固定と避難ルートの確保

住宅構造の耐震化が非常に重要であることに加え、東京消防庁によると、近年発生した地震による死者やけが人の約3~5割が家具類の転倒・落下などによるものです。倒れた家具の下敷きになる他、倒れた家具が窓ガラスを割ることや、家具が倒れたり移動したりして避難ルートをふさぐこともあるため、地震災害対策として住宅内の家具の固定は非常に重要です。

1. 家具の選定と配置

・なるべく重心の低い家具を選び、重い物は低い位置に収納して倒れにくくします。

・とくに就寝スペースや避難ルート上の床や廊下には家具や物を置かないようにします。

・棚などは、 軽くて割れにくいプラスチック製のものを使うのも一つの手段です。

・家具のガラス面にガラス飛散防止フィルムを貼るのも有効です。

2. 家具固定の具体的方法

・家具と壁や天井をL字金具や固定バンド、突っ張り棒などで固定します。

・家具固定用ベルトや金具で家具同士を連結して固定します。

・引き出しや食器棚の扉などは、中身が飛び出すのを防ぐためストッパーで固定します。

・家具の下に滑り止めシートを敷いて家具が移動しにくくします。

3. その他の対策

・階段には手すりや滑り止め、夜間や停電時のために非常灯や足元灯などを設置します。

・暗闇でも見やすい蛍光テープの矢印等で避難ルートをマーキングするのも有効です。

・火災警報器等の設置の設置はもちろん、定期的な動作チェックもしておきましょう。

・電気コードやカーペットの端などつまづきやすい場所をつくらないようにしましょう。

地震発生時の被害を最小限に抑えるためにも、これらの対策はとても重要です。大規模な災害では消防・警察・自衛隊など救助活動の人手が不足するため、自力で危険を回避できる住環境の確保が必要となります。地域のビルダーや工務店は住宅のプロとして、お客様に安全で的確なアドバイスをすることが望まれます。

■近隣の避難所の確認

近隣の避難場所を確認し、そこまでの避難ルートを事前に把握しておくことも、避難に時間がかかる可能性の高いシニアにとってはとくに重要です。地域のビルダーや工務店はこれらの情報をしっかりお客さまに伝えることも信頼関係につながります。

災害による直接死より多い「災害関連死」

災害関連死とは、災害直後の直接的な被害による死(例えば、建物の崩壊による即時の死)ではなく、避難生活の長期化による健康状態の悪化や後遺症による死を指します。

熊本地震では避難所などで亡くなった災害関連死は直接死の約4倍という深刻な数字であり、その約80%が70歳以上の高齢者でした(NHKによると、2024年1月の能登半島地震の災害関連死者数は、2025年1月23日現在、死者516名中の288名で今後も増える見込み)。

避難所での生活が長引くと、食事や衛生面での問題が発生しやすく、感染症などのリスクも高まり、体調を崩す高齢者も増えます。また、医療スタッフの不足などにより、必要な医療を受けられずに病状が悪化するケース、家族が亡くなったり大ケガすることによるストレスやトラウマが原因で精神的な健康を損なうケース等も発生します。

対策としては、避難所の衛生環境や食事の質の向上、被災者の精神的ケア(メンタルヘルスケア)を含む災害時医療の充実、などの必要な支援体制が望まれますが、各方面の人材不足、高齢者や障がい者、女性や子供といった弱者への配慮不足、自治体と住民双方の連携不足など避難所を巡る多くの課題が残されているのが現状です。

災害の状況によっては、家の外に避難するよりも自宅内に留まる自宅避難(在宅避難)の方が安全な場合もあります。とくに移動が困難な高齢者や、避難所での生活が厳しい高齢者や身体が不自由な人などに配慮し、その時々に応じた判断が必要です。

⇒ 自宅避難・車中泊避難の注意点へ

⇒「Walk in home」の構造チェックが2025年4月施行の新基準に対応