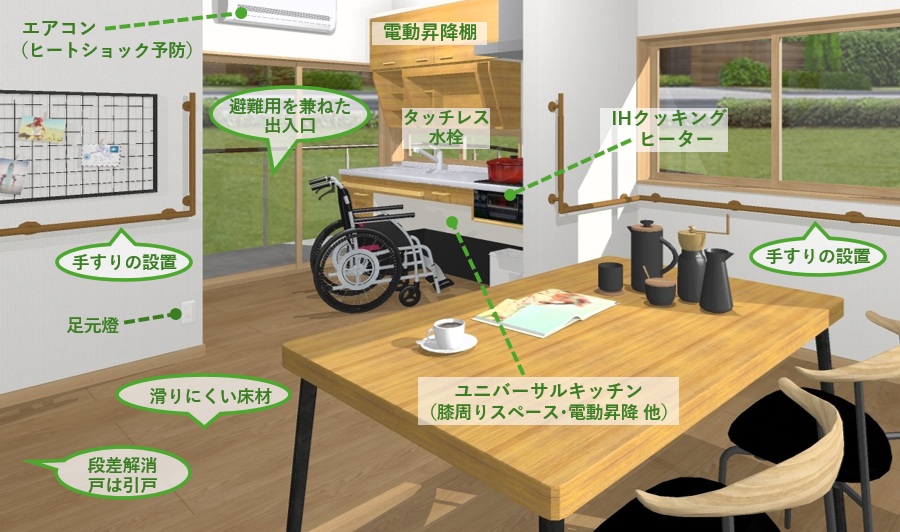

キッチン・ダイニングのバリアフリーポイント

安全第一の座って使えるキッチン

キッチンやDKは、とくにご自身で料理をする方にとっては家庭内で最も使用頻度の高い空間の一つです。バリアフリーのキッチンとは、座ったままでも料理や洗いものができるキッチンと言い換えることもできます。例えば、吊り戸棚の高さはボタンで調整できたり、キッチンカウンターも着座に適した高さにしたり、シンクの下に膝が入って座ったまま料理ができるキッチンです。そうすれば、足腰が弱く立ち仕事がつらいお年寄りも安心ですし、車いすの利用者も他の人の手を借りずに自立して調理できるようになります。

キッチンやDKは、とくにご自身で料理をする方にとっては家庭内で最も使用頻度の高い空間の一つです。バリアフリーのキッチンとは、座ったままでも料理や洗いものができるキッチンと言い換えることもできます。例えば、吊り戸棚の高さはボタンで調整できたり、キッチンカウンターも着座に適した高さにしたり、シンクの下に膝が入って座ったまま料理ができるキッチンです。そうすれば、足腰が弱く立ち仕事がつらいお年寄りも安心ですし、車いすの利用者も他の人の手を借りずに自立して調理できるようになります。キッチンのバリアフリー化は、全ての家族が安全かつ快適に利用できるのが理想であると同時に、高齢者や障害のある方の日常生活の質(QOL)の向上に重要です。

安全性の確保(転倒や火災のリスク軽減)

1.段差解消と手すり設置はバリアフリーの基本

キッチンやダイニングに限らず、段差解消と手すり設置はバリアフリーの基本です。キッチン内外の床をフラットにすることで、つまづきを防止し、歩行器・車いす等での移動もスムーズにします。また、壁際やカウンター付近に手すりを設置し、キッチンでの作業中や移動中の転倒リスクを減らしましょう。

2.滑りにくい床材を選ぶ

水や油がこぼれても滑りにくいクッションフロアやフロアタイル、防滑タイル等を採用し、転倒の危険を軽減しましょう。また、これらの床材は汚れが目立ちにくく、メンテナンスが容易なのも特徴です。

3.IHクッキングヒーターを採用

火を使わないため、火災や火傷のリスクを大幅に低減できます。加えてガス漏れや一酸化炭素中毒の心配もなく、夏場は火による室温の上昇が生じないため熱中症対策にもなります。それに、タッチパネル式は身体機能が低下した方でも操作しやすく、掃除がしやすいメリットもあります。

また、ほとんどのIH調理機器には、空焚きや切り忘れ防止のための自動停止機能が搭載されている点も、安全性を高め、火災事故等を防ぐために重要です。 難燃性のエプロンも併用すれば安心です。

4.ヒートショック予防

とくにリビングやダイニングから独立したキッチンの場合、冬場は他の部屋との温度差がヒートショックの原因になることがあります。冬場でも暖かく快適に作業できるよう、床暖房や足元暖房等の環境を整えましょう。

5.緊急通報装置の設置を検討

高齢者の一人暮らしやシニアのみの世帯の場合、調理中の事故や体調不良に備えて、キッチン内に緊急通報システムを導入することも検討しましょう。緊急通報システムは各自治体提供のものと民間警備会社のものがあります。高齢者の見守りを兼ねたシステムもあり、スマートスピーカーを使って音声で会話できるものや、ボタンを押すだけで委託先が緊急出動するものもあります。救急車の要請の他、ガードマンの急行手配などもあり防犯にも役立ちます。身に着けるペンダント式や据置式があり、据置式は想定されるシチュエーションを考え、操作しやすい位置に設置することが重要です。

また、火災警報器(住宅用防災機器)の設置は全ての住宅に義務付けられていますが、火災発生時の初期対応に備えて小型消火器やキッチン専用の消火スプレーも常備しておきましょう。

キッチン周りの使いやすさの配慮

1.スイッチ類は手元に集中

IH調理機器や電動吊戸棚、換気扇などのスイッチやリモコンは、すべて手の届く場所に集中させましょう。車いすから立ち上がったり、高いところに手を伸ばしたりという不安定な動作は、とくに火や刃物があるキッチンではとても危険です。手許のスイッチで昇降する吊戸棚や、ワイヤレスリモコンの換気扇は、座ったまま操作ができると足腰の弱った高齢者にも安心です。

また、コンセントの位置も調理機器が使いやすい高さ(70~90cm)に本人に合わせて設置しましょう。感電防止カバーや安全ブレーカー付きが安心です。

浴室の給湯器の操作パネルもキッチンに設置する場合が多いですが、こちらも座っていても手の届く位置の使いやすい高さに設置しましょう。

2.キッチンの作業台の高さに注意

一般的なキッチンの作業台の高さは、立って作業するため80~95cmですが、座って作業する場合は概ね70~80cmくらいが適当です。ただし個人差があるため注意が必要で、必ず使う本人が使いやすい高さかどうかを確かめてから決めましょう。

バリアフリー対応のユニバーサルキッチンには、高さを1㎝きざみで調整できるものや、電動で自由に高さ調整でき、立っても座っても使える便利なものもあります。

また、多世帯同居などの場合は、足腰が弱い方や車いすの方専用のミニキッチンを別に設置する方法もあります。

3.膝周りスペースの確保(浅いシンクに)

キッチンのシンクや作業台の下に膝が入るスペースがあると、イスに座った状態や、車いすでも使いやすいキッチンになります(奥行50cm以上、高さ70cm程度が目安)。

ただし、一般的なキッチンのシンクの深さは20cm程度なので、下にスペースを設けてもシンクの底が膝に当たってしまい、排水口にも手が届きにくくなってしまいます。

深さが12cm程度の浅型シンクにすると、下に深く膝を入れられ、シンクにしっかりと接近できるため、水洗レバーの操作やシンクの掃除もしやすくなり、さらにセンサー付のタッチレス水栓をつけておくと、奥まで手を伸ばさずに水を出したり止めたりできて便利です。

4.キッチンの収納

台所用品や食器の出し入れに、しゃがんだり、立ち上がったり、踏み台を使ったりするのは、とくに足腰の弱くなった高齢者にとって負担になるだけでなく、非常に危険です。身体になるべく負担をかけないためには、キッチン台の下は引き出し式のスライドキャビネット、上部の収納は電動の昇降式吊戸棚がおすすめです。

引き出し式の収納は開き扉タイプの収納に比べ、奥の物を取り出しやすく、吊戸棚は昇降式吊戸棚が便利です。手動と電動があり、電動式はスイッチの操作だけで戸棚が上下し、背伸びや踏み台なしで、座った状態でも台所用品がスムーズに出し入れできます。

その他

・照明とメリハリのある配色

シニアは視力も衰えてくるため、天井照明に加え、作業台やシンク上にLEDの手元照明を設置し明るさを確保しましょう。LED照明は省エネルギーで長寿命なうえ、明るさと色温度を調整できる製品もあります。

また、視力が衰えると似た色同士は境界を認識しづらくなり事故の原因にもなります。キッチンの作業台と収納、壁とスイッチ類など、明るくコントラストのある配色を取り入れることが、シニアの視覚的な認識を助けることとなります。

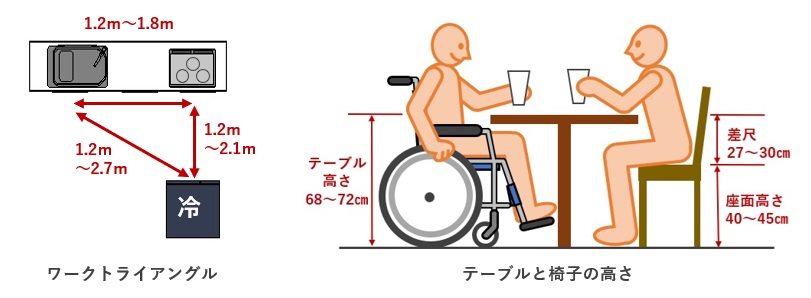

・ワークトライアングルと通路幅

キッチンでの作業性をよくするため、シンク・コンロ・冷蔵庫の3点を結んだ三角形のバランスに配慮して動線を効率化しましょう。また、車いすや歩行器でも動きやすいキッチン周りの通路幅は90cm以上確保しましょう。この際、車いすの種類によって旋回に必要な半径が違う(90~120cm以上)ため注意が必要です。

・ダイニングの動線確保とテーブル・椅子の高さ

ダイニングテーブル周りの通路幅も、車いすや歩行器でもスムーズに移動できるよう90cm以上が望ましく、とくににテーブルと壁の間、椅子の後ろには十分なスペースを確保しましょう。

ダイニングテーブルの高さは65~75㎝前後が多く見られますが、車いすの場合は低すぎると膝がテーブルの下に入らず、高すぎると食事しにくくなります。目安は約70cmですが、身長や体形の個人差や車いすの種類によっても高さが変わるため注意が必要です。高さ調整可能なテーブルという選択肢もあります。また、車いすとぶつからないよう、テーブルの脚の位置にも注意しましょう。

ダイニングテーブルと椅子の差尺は25~30㎝が理想です。シニアは肘掛け付きの椅子を選ぶと立ち座りが楽になります。

まとめ

キッチンのバリアフリーで重要なのは、まず「安全性」、次に「使いやすさ」です。段差解消、手すり設置、滑りにくい床材、ヒートショック予防などの基本はもちろん、IH調理機器や座って使えるユニバーサルキッチン等の導入を検討し、安心して過ごせる安全で快適な環境を整えましょう。

ダイニングは主に食事をするスペースであり、家族全員が座りやすく、動きやすい、リラックスできる環境が望まれます。これらはシニアや障がいのある方だけでなく、誰もが安心して暮らせる住まいを実現します。